さいたま市の岩槻は人形の街として昔から有名です。

東京のベッドタウンでもありますが、東京からは直行のJRや私鉄がないせいか鄙びた雰囲気を保った人口11万人の城下町です。

人形づくりは江戸時代初期に始まったそうですが岩槻人形の特色は土ではなく桐の粉を使用したことで、壊れにくく

精巧につくることができ岩槻藩の代表的な地場産業となりました。駅近くには有名な人形店が並んでいます。このHPの後半に

載せた岩槻で発掘された縄文時代晩期の傑作「みみずく土偶」もいわば人形の一種であり何か通じるものがあるようです。

|

| 岩槻城址。岩槻城は室町時代末に太田氏により築城された。

その後小田原の北条氏、秀吉、家康により次々支配された。400年にわたって続いたが明治維新により廃城となった。

現在は桜が名所の公園となっている。

|

|

|

| 春には伝統行事の流し雛が開催される |

形がユニークな橋、なにか言われがありそうだ |

|

|

| 岩槻城と城下町を描いた絵図。城が築かれた場所は元荒川に突き出た

台地上に本丸、二の丸、三の丸などの主要部があった。日光御成道が城の北西部(左上)から南部(左下)に亘って貫いている。

絵図の赤い部分は町家のあったところ。

|

からくり時計、定時になると人形が飛び出てくる。 |

|

|

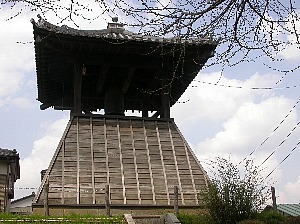

| 武家屋敷跡にある鐘楼、現在も時を告げている。 |

城址の石垣には人形の焼き物絵が埋め込まれている。 |

|

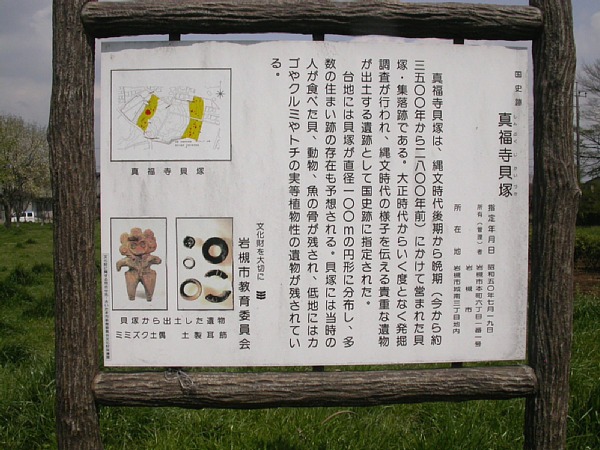

| 区内にある縄文期の貝塚。岩槻のような内陸部に何故貝塚がと思われるが

縄文期に繰り返しあった海進(海面高度が3m位高かった)で東京湾が奥深くまで入り組んでいた地勢の影響が残っていて岩槻近辺も入り江やくぼ地には貝が

採取され縄文人の大切な食料となっていた。また近辺に縄文人の集落があり下に記載のような土偶が作成された

(どこか別のところから持ってきた可能性もあり)と推測される。

|

真福寺貝塚から発掘されたミミズク土偶は国指定重要文化財として有名。絵を描き始めた幼児の

作品のような大らかさがすばらしい。縄文人は一体どんなことを考えながら造っていたのだろう、想像するだけで楽しい。大きな頭、まんまるの眼と口、ハート形の顔の輪郭、その風貌からミミズク土偶と名ずけられた。高さ約16cm、幅に対し厚さがなく自立はできず

土偶板といった方がよいかもしれない。ミミズク土偶は山形から栃木、茨城、埼玉などの関東地方における標識的な土器である。

(土偶の写真は東京国立博物館発行「土器の造形」より複写) |

Homeへ戻る

|