| 越後・十日町市、妻有(つまり)の里で行われている「大地の芸術祭」を見てきました。

2000年に開始され3年毎に開催、今年で4回目を迎えたそうです。世界26の国と約150組のアーティストによる300点以上の作品が集落、廃家、廃校、畑など広大な地域(

東京23区の面積に匹敵)に点在する実にユニークな芸術祭です。里山という日本の原風景の自然によく溶け込んでいて内容もよく見て楽しいと思いました。1995年に検討が開始されたが、

閉鎖的な農村に「芸術作品」を大掛かりな規模で持ち込むことにかなりの抵抗があったそうです。プロジェクトの関係者がねばり強く推進し今では地域の活性化

にも貢献し有名になりつつあります。 展示されている地域は4つのエリアに分かれています。今回は松代エリアを中心に巡回バスとレンタカーで2日に分けて回っ たが全部はまわりきれませんでした。全作品からいえば2割程度でしょう。ここでは見た作品を数点に絞って紹介します。 |

| 撮影日2009年8月18日-19日 |

|

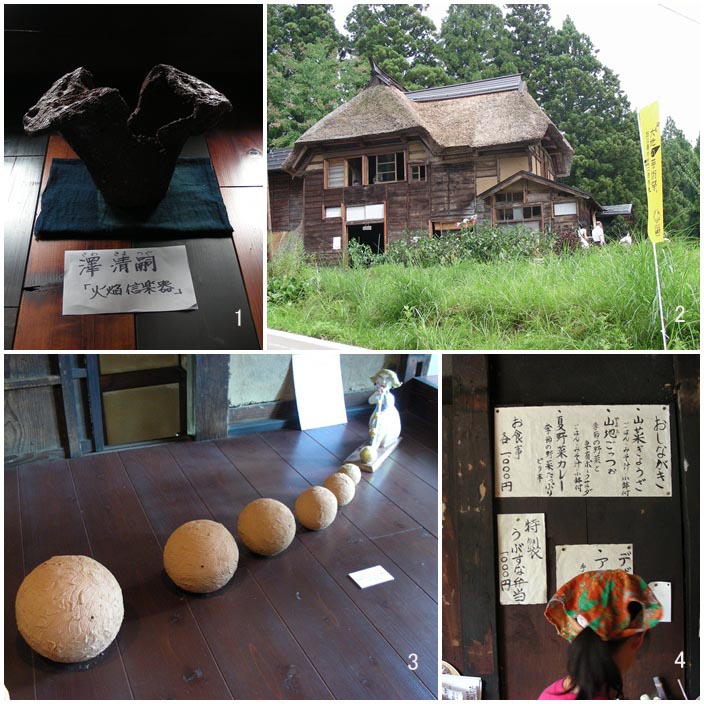

| 「うぶすなの家」と呼ばれている作品。04年の中越地震で半壊した築80年の農家を 再生し、陶芸家による「妻有焼」の展示(写真1,3)と山菜を使った祖作料理(写真4) を食べさせてくれる。 |

|

| 「いけばなの家」と呼ばれている作品。2階家の廃屋の室内のあちこちにやや前衛的ないけばな作品が 展示されている。はなびら(写真2)、たけ(写真3,4)、枯葉(写真5)が加工されて室内に不思議な雰囲気をもたらす。作者は きっと昔ここに住んだ人の営みを再現したかったのだろう。 |

|

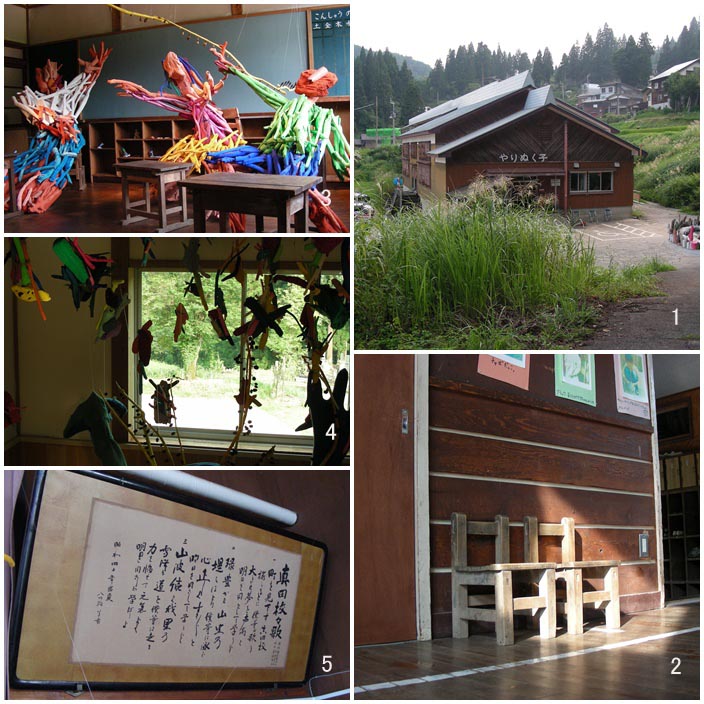

| 2008年に廃校となった真田小学校(写真1)の内部を改修した「最後の教室」という

フランス人の作品。廃校の直前学校に残った生徒は3人だけであった(写真3)、校舎の窓からは自然が覗く(写真4)、

校内には校歌を揮毫した額が残っている(写真5)、小学生が使っていたまだぬくもりの残る可愛らしい椅子が並べて

ある(写真2) |

|

| 「収穫の家」にはこの地方で採れた豆などの雑穀が形のよい皿に(写真2)。「森の学校キョロロ」という 施設の近くにブナ林があり「美人林」という名前がついている。手入れがよくすらっとしたブナが生い茂っている(写真3) |

|

| 上に記載の旧真田小学校の近くの鉢本村でみた光景。過疎化で畑を耕し草を引く

のは村に残った老人のみ。足腰が弱った老人が遠い越後の山々をみてじっと座っていた。夏が過ぎれば間もなく豪雪の

季節がやってくる、老人は何を考えているのだろうか。

|